小学校6年生のときの担任の先生には、実にたくさんのことを教わったという実感があります。先生はすべての教科において、授業の内容を私たちに印象深く伝えるために、様々な工夫をしてくれました。当時のことを思い返してみると、準備に相当の時間を割いたものと推測することができる授業がいくつもあったことに思い至ります。そんな工夫の中で最も鮮明に覚えているのが、授業中の読み聞かせです。教科書を用いた指導はもちろん大切ですが、既存の知識にとらわれないものの考え方や、少ない情報から豊かな光景を思い描く想像力も重要です。本の読み聞かせにおいて唯一頼ることができる情報は、耳から入ってくる読み手の声だけです。その声を頼りに、自分の中に経験的に蓄積された情報を総動員して、物語の中に描かれた場面を思い描こうと努力します。その作業がうまく進まなければ、本の読み聞かせをまったく楽しむことができずに時間を費やしてしまうことになります。先生の読み聞かせの授業は、幼い私たちの想像力を鍛えてくれる働きをもっていたと思えるのです。

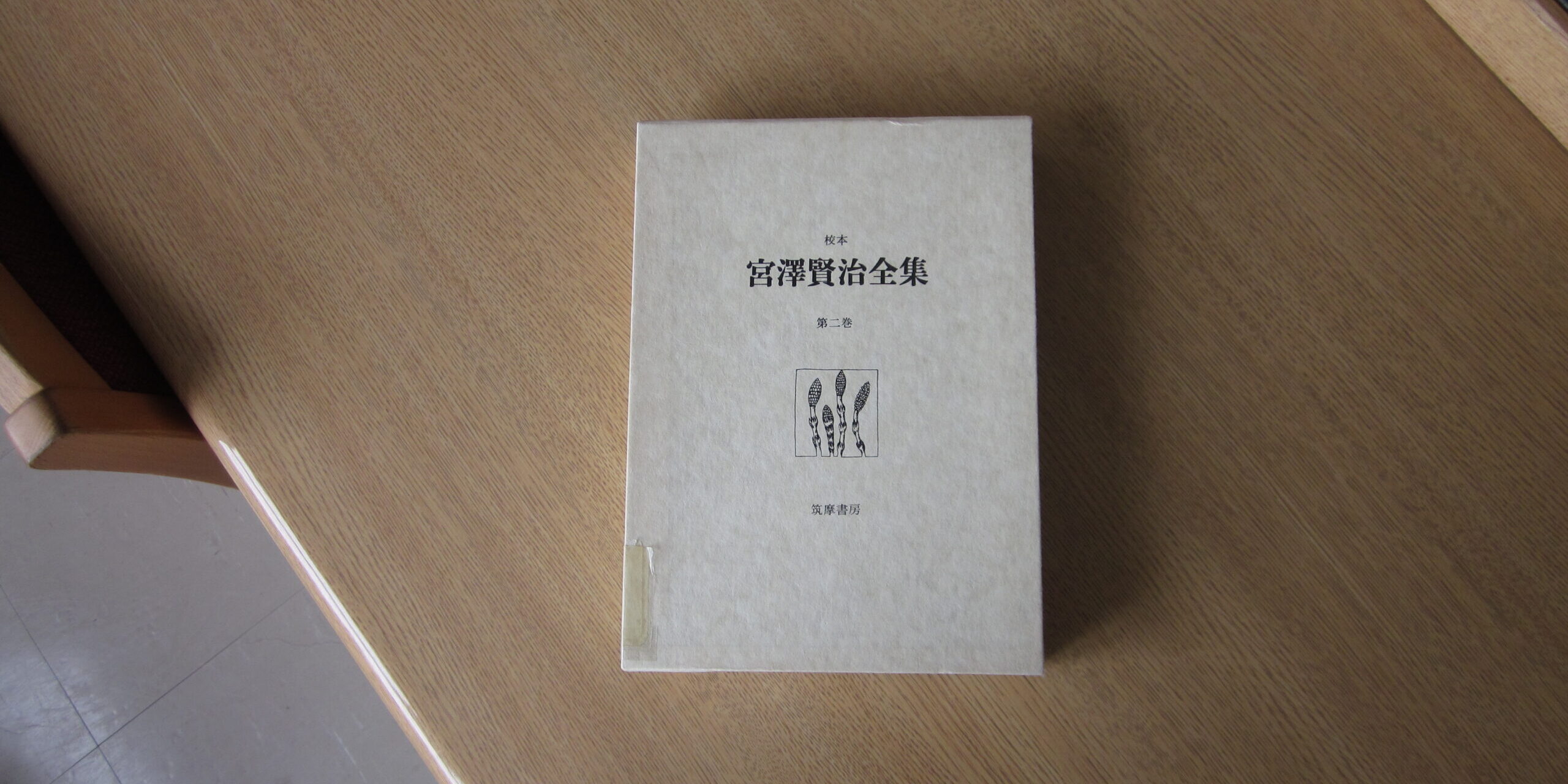

先生は国語の授業に限らず、折を見て本を読み聞かせてくれました。読んでくれる作品の中で最も多かったのが、宮澤賢治の童話でした。『雪渡り』、『注文の多い料理店』、『やまなし』、『貝の火』、『グスコーブドリの伝記』。どれも魅力的な作品ばかりです。これらの作品名を目にして、皆さんの中にも物語に触れた記憶が甦ってくるのではないでしょうか。小学6年生当時の私は、これらの物語の世界にのめり込みました。人間と動物の世界を結び、人間の子と狐の子が友情を育む不思議な話。人々を救うために、自らを犠牲にして天候を回復させる話。どの物語にも自然に対する畏敬と、他者に対する愛情が込められています。幼い私はこの点に賢治の作品の奥深さを感じましたし、自分でも読んでみたいと思うようになりました。そして、先生が持っている賢治の本を貸して下さいとお願いしました。先生がそれ以前に、宮澤賢治の全集を購入したという話をしてくれていたのを覚えていたのです。それが筑摩書房刊『校本宮澤賢治全集』でした。この全集は全14巻、第12巻が上下巻に分かれているため、全部で15冊から成っています。最近になって調べた結果わかったことですが、今回取り上げる第二巻は、昭和48年7月15日に初版が発行されています。全集は童話や詩などの分野ごとに編まれているため、特に読みたい分野の作品を載せた巻を選ぶことができます。私は先生に、全巻貸してほしいとお願いしました。小学生が読むには途方もない分量になるからでしょう、先生は驚いていました。それでも何とか貸してほしいとお願いすると、先生は快く了解してくれたのです。それにしても、先生は大切な本をよく私のような子どもに貸してくれたものだと、いまさらながら頭が下がる思いがします。

翌日、先生が全集を学校にもってきてくれました。子どもの手にはたった1冊でも重いのに、それが15冊もあるのですから、私一人の手ではどうにも運ぶことができませんでした。今の時代であれば大人がすっと手を差し伸べて、車で運ぶなどの手段を講じてくれたかもしれません。しかし当時の私には、自分でお願いしたことなのだから、自分で何とかしなければならないのだという感覚があったのです。私は荷物を運ぶための一輪車(あれは一般的に何と呼ばれているものなのでしょうか。私の祖父をはじめとした地域の老人たちは“ネコ”と呼んでいました)をもってくるため、一旦帰宅しました。初夏、とても暑い日だったことを覚えています。物置小屋から一輪車を引っ張り出し、急いで学校に引き返す私の体からは、大量の汗が噴き出しました。それでも本を借りて読めることが嬉しくて、そんな苦労などまったく辛いとは思いませんでした。学校に着くと、先生が昇降口で待ってくれていました。そしてゆっくり読んで構わないと言ってくれたのです。私の心は感謝の気持ちでいっぱいになりました。

私は毎日のように机に向かい、全集を読み耽りました。当然のように、幼かった私にとって理解が及ばない内容もたくさん含まれていました。あまり長期間にわたって本を借りていては先生に迷惑がかかると思っていたので、そういった箇所はとばしました。それでもたくさんの物語や詩を読むことができました。しかし、そこから何か得たものを挙げろと言われても、私にはうまく言葉にすることができません。全集から得たものはあまりに多く、多種多様で、とても短い言葉でまとめることなどできないのです。その一方で、私にとって大切な意味をもつ作品は何かと問われたら、いくつもの作品を挙げることができます。その中で最も強く私の心を揺さぶった作品の一つが、第二巻に収められている『永訣の朝』です。今や複数の教科書に掲載されているこの詩の力が、当時も今も、何度読み返しても色褪せることなく、むしろさらに大きな価値をもって私の心に押し寄せてくるのです。描かれているのは死の場面です。そこには悲しみがあふれています。しかし、そこに横たわっているのはそれだけではありません。悲しみをしのいで余りある、大切な人に対するいたわりと慈しみが、作品全体を温かく包み込んでいます。この詩を読んでいると、人が人を想う温かさが、すべての悲しみを静かに浄化する様子を目の当たりにすることができるように思えるのです。その他の作品に触れてみても同じような印象が残りました。自然に対する畏敬と、他者に対する愛情。形態を問わず、賢治の作品にはこの二つの思いが流れていることに改めて驚かされました。賢治の作品に触れたことから、こんなにも素晴らしい作品群が存在する世界に生きていることを喜びつつ、この全集を貸して下さった先生を始め、周囲の人々に対する感謝を忘れずに生きることの大切さを学ばせてもらったように思います。

11.『校本宮澤賢治全集』「第二巻」 宮澤賢治著 筑摩書房 昭和48年7月15日初版発行

書評

書評