家族の中で、果たすべき役割を考えて行動している人は多いはずです。

私は特定の人に特定の役割を当てはめようとは考えていません。これを当然のようにやろうとすると、男は男らしく、女は女らしくといった場合の「らしさ」とは何かというような、途方もなく裾野の広い議論に陥ってしまうからです。例えば家族の中で父親が父親らしい役割を果たすべきだと口にした途端、父親「らしさ」とは何かといったところから議論を始める必要が生じます。私はそんな議論を起こすつもりはないということです。もちろん、家族の中での立場そのものが、その人の果たすべき役割を規定している場合は当然あると思います。しかし私がここで取り上げたいのは、家族内での立場によらず、知らず知らずのうちに、またはそう振る舞わざるを得ないと心に決めて、誰もが自分の立ち位置を決めているのではないかということです。

私は中学生のころ、誰にそう言われたわけでもなく、家族をつなぎ止める役割を果たさなければならないと感じていたことがあります。その当時、家族は空間的な意味でばらばらな状態でした。拠点となる自宅には、祖母と母と、そして中学生だった私とが住んでいました。父はA県に単身赴任、兄は自宅と同じ県内ではあるものの、仕事のために離れたところに住んでおり、姉は都内に大学生として一人暮らしをしていました。家族が四か所に分かれて住んでいたのです。空間的に離れていれば、当然過ごす時間も一緒ではありません。お互いに連絡を取り合ってはいても肝心なことには触れないまま、互いに何かしらの心配事を抱えているような状態でした。嫁と姑が残された自宅では、言葉や行動のちょっとした行き違いが常に小さなトラブルを引き起こしていました。今考えると、それはどの家庭にも起こりうるレベルのものでした。我が家だけが特別に嫁と姑の仲が悪かったというのではありません。他人同士が同じ屋根の下に暮らしている以上、どうしようもないレベルのものだったように思います。しかし、いわゆる思春期をむかえていた私にとっては、この当たり前のレベルの諍いこそが心を乱される元凶だったのです。私としてはどちらに味方することもできません。双方の話を聞くことならば私にもできると割り切って、当初は聞き役に徹していました。しかし、私の心の風船が淀んだ空気でいっぱいになるのは時間の問題でした。私の心にわだかまったストレスを父に話して解消しようにも、膝を突き合わせてじっくりと話すようなことはできません。それに、離れた土地で家族のために働く父を煩わせるようなことを、わざわざ電話で話すようなことをしたくもありませんでした。兄や姉についても同じです。私は問題を一人で抱えるしかありませんでした。それが家族の中で私が自分に課した役割であり立ち位置だったのです。

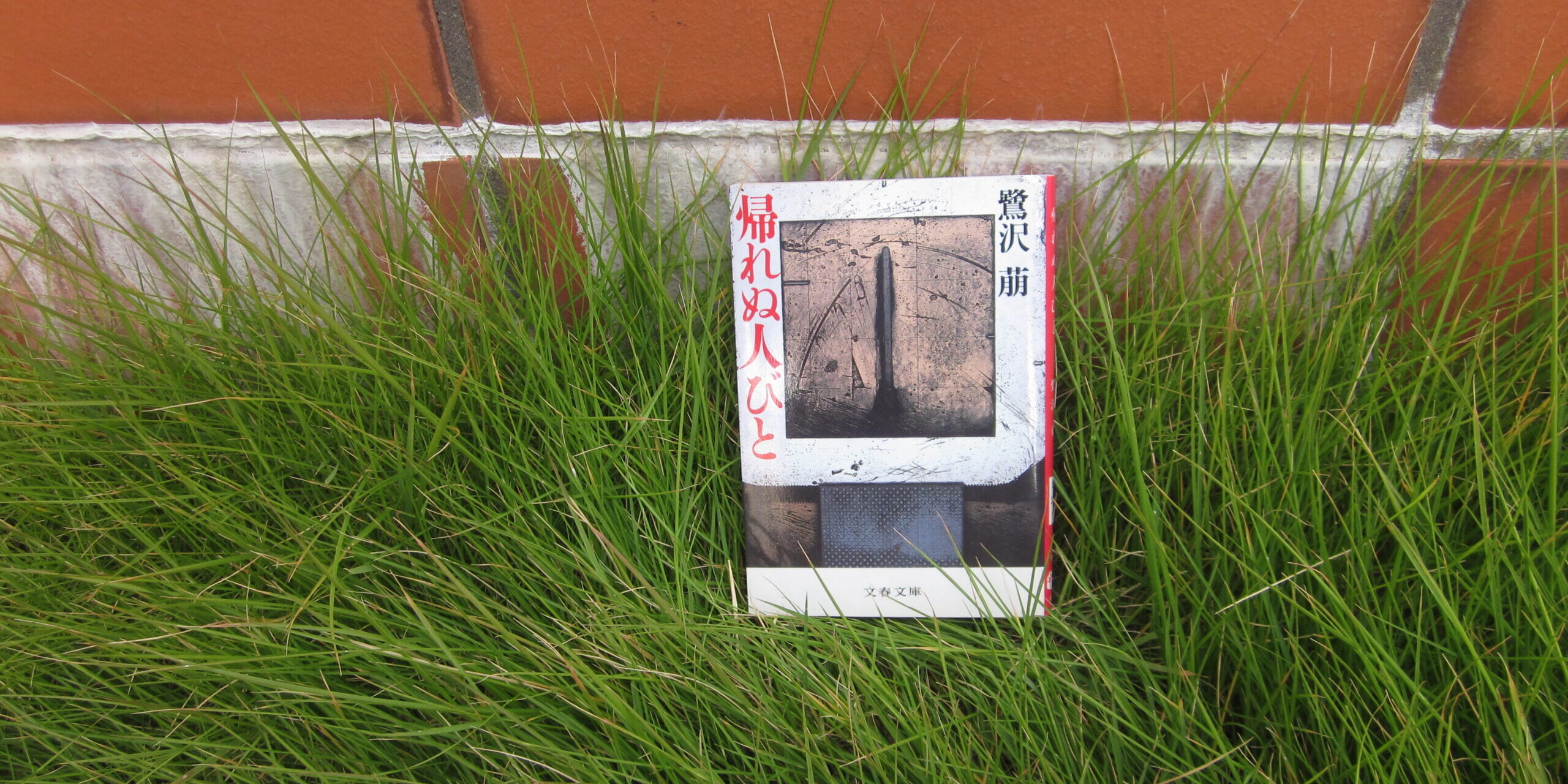

「川べりの道」の主人公の吾郎は十五歳、中学三年生にあたる年齢です。父親が同じでも母親が異なる姉と二人で暮らしているのは、父親が家族を捨てて家を出たためと、母親が交通事故で亡くなったためです。吾郎は月に一度、父親と女性が住む家に通わなければなりません。理由は父親から生活費を受け取るためです。「川べりの道」という題名は、月に一度この目的にために吾郎が歩かなければならない、父の住む家に続く道を指しています。その道を歩く時の心情の一部が次のように著されています。「不思議に思うのは、あの川べりの長い道を歩いている間は、早く父に会いたくて、というより早くこの家に着きたくて仕方がないというふうなのに、この家に着いた途端、早く帰りたいという気持ちでいっぱいになってしまうことである」。この揺れ動く感情は、まだ自分の感情のありかが定まっていない思春期の特性をうまくとらえているように私には思えます。このような感情の揺らめきは、生活費を受け取る役割を遂行しなければならないという思いと、本当はこんな役割など果たしたくはないという、相反する感情があることから生じているのです。それでも吾郎は、自分に与えられた役割を果たし続けます。しかし、たまったストレスが頂点に達したとき、ついにある暴挙に出るのです。それは社会的に言えば罪に問われるようなものではなく、ごく小さな行動かもしれません。しかし吾郎にとっては、自分の感情に一定の区切りをつけるための限りなく大きな一歩になったように思います。

私がこの作品を初めて読んだのはいつだったか、今となってははっきりと思い出すことができません。おそらく二十歳を過ぎたころだと推測してみるのですが、そのころから何度この作品を読み返してみても、感じることは同じです。十五歳の主人公と、同じ年頃の自分の姿を重ね合わせて読んでしまうのです。他の作品について、読み返すたびに新しい何かを発見することができるのと同じように、「川べりの道」は読むたびに十五歳のころの自分に会わせてくれるのです。この物語は私にとって十五歳のころの自分に会いに行く、タイムマシンのような存在なのです。そして、過去の自分に対してこう思うのです。よく頑張ったねと。あれほど嫌だった役割を我慢しながらも受け入れ続けたからこそ、家族を支える柱のほんの一部分でも担うことができたのだと。そんなふうに過去の自分を肯定的にとらえることができるのです。最近実家がリフォームされ、当時の私がストレスのあまり洗面台の横のモルタルの壁に拳を打ちつけたことで開けた穴がなくなりました。この行為そのものは、作中の主人公、吾郎が行った暴挙のようなものです。恥ずかしい過去の行いが見えなくなったことにほっと胸を撫で下ろすことしきりです。こんなふうに主人公と自分自身とを同一視することができる物語は他にありません。そして「川べりの道」の短い作品世界に、これほど巧みな描写によって少年の内面を刻み込むことができる作者の筆力を嬉しく思いました。この作品に触れてからというもの、鷺沢萠の作品は思いつく限りすべて読みました。惜しむらくは、彼女の新作には二度と出会えないことです。2004年、彼女は亡くなってしましました。しかし遺された作品は、私の中で今も色褪せることがありません。これからも何度も読み返すことになるでしょう。

12.『帰れぬ人びと』「川べりの道」 鷺沢萠著 文春文庫 1998年6月5日第7刷

書評

書評