物事が理解しにくい、あるいは不可解だという感覚は、その立場になって考えることが難しいからこそ発生します。私にはどうにも想像しにくいと思えることがいくつもありますが、そのうちの一つが双子の関係についてです。私には兄弟がいますが、双子ではありません。双子として生まれるという現象は、後天的に体験することができる類のものではありません。いくら双子の兄弟(あるいは姉妹)が欲しいと駄々をこねても、新たに手に入れられるはずもありません。これまで双子の兄弟と姉妹に接してきた数少ない経験から、その様子を想像するしかないのですが、やはりこれがなかなかうまくはいきません。その理由は、私がこれまで接する機会に恵まれてきた2組の双子の関係が、実に対照的だからです。

私を含めて小中学校を同じ環境で過ごしてきたある双子の姉妹は、とても仲良しでした。一卵性双生児とあって、二人は外見的によく似ていました。穏やかな言動と、誰に対しても思い遣りをもって接することができる姿勢が共通していて、それぞれが周囲から信頼されていました。しかし髪形を変えるなど、一定の距離を保とうとする様子も見られました。一方、高校生の時に知り合った友人は、双子の兄を嫌悪していました。あるとき街を歩いていると、この友人を見かけました。私は嬉しくなって走り寄り、名前を呼んで彼の肩に触れました。その瞬間、彼は振り向きざまに私の手を払い除けると、怖い顔をしてあんな奴と一緒にするなという意味の言葉を発しました。友人だと思って声をかけた相手は、実は彼にとっての双子の兄だったのです。私は友人に双子の兄がいることを知らなかったので、狐につままれたような気持になったことを覚えています。後日、そのときのことを友人に確認すると、それは他の高校に通う双子の兄だと教えられました。一卵性双生児だからといって何もかもが似ていて、相手を尊重することができる関係を築いている事例ばかりではないことを実感させられました。

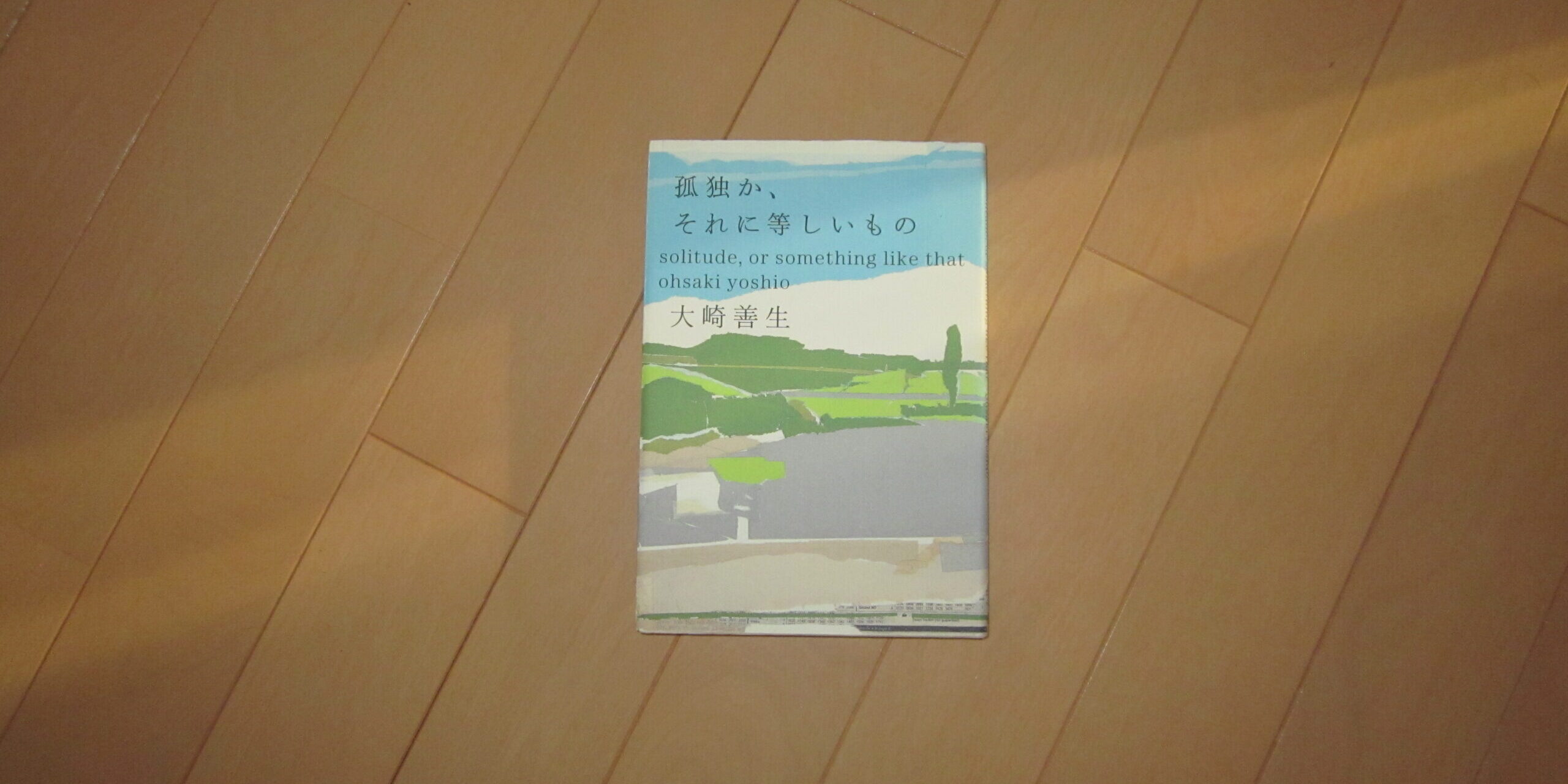

「孤独か、それに等しいもの」の主人公、藍には、双子の妹、茜がいます。本文の記述に「茜は私にとっては鏡の中にいるもう一人の自分のような存在だったし、茜の存在があって初めて自分の世界なのである」とあるように、二人は互いを自分の一部であると認識し、あるいは同一視し合うほど、密接な関係にありました。しかし、ほんの些細な出来事を境に、二人の関係は崩れ始めます。藍が、二人がずっと一体であることを望んだのに対し、茜は「選別」を望み始めたのです。そして高校1年の秋くらいからは、「私にとって大切なものが、必ずしも彼女にとって大切なものであるとは限らない」と感じ始めるに至ります。二人で一つだったものが、一つから二人に分かれるのです。藍と茜は、まさにこの壁に直面することになったのです。

このような藍と茜の関係の変化は、二人にとっていつかは乗り越えなくてはならない壁なのです。いくら一卵性双生児だとはいえ、酷似していはるものの別々の体をもち、それぞれの体に個々の人格を内包しているのですから、いつかは離れていかなければならないのです。本文中の言葉を借りるなら、「私たちは鏡に映っているものが、自分自身の姿であることを十分にそして常に認識すべきときを迎えていた」のです。ここで、私がこれまで接してきた二つの事例について考えてみます。仲のいい姉妹は、相手との関係を維持しつつも髪型で「選別」を試みていました。そしてこれ以降、互いが独立した人格を得るために、もっと広くもっと深く「選別」を模索することが必要だと予想されます。仲の悪い兄弟は、相手を嫌悪することで「選別」を試みているととらえることができるのではないでしょうか。相手とは違う自分になることそのものが、「選別」を意味するからです。この二つに事例のように、たとえ相手に対する感情の在り方が正反対だとしても、いつかは「選別」の壁にぶつかり、そこを越えていかなければならないという点においては何も変わらないのです。ただ、双子の一方が亡くなってしまった場合、残された一方はどうなるのでしょうか。相手を基準として「選別」を図ることができなくなるのはもちろんのこと、喪失感が重荷となり、遺されたもう一方の行く手を遮ることになるのではないでしょうか。物語の中では茜が亡くなります。残された藍に対し、作者がどんな結末を準備しているのか。本作を読んでのお楽しみです。

14.『孤独か、それに等しいもの』「孤独か、それに等しいもの」 大崎善生著 角川書店 平成16年7月3日第3版

書評

書評