私が高校を卒業したころのことだったと思います。その年の春に就職したばかりの兄から、何か欲しい物はないかと問われました。突然なぜそんな嬉しいことを言ってくれるのかと思って訊ねると、初任給が入ったから、何か記念になる物を買ってやりたいとのことでした。1カ月間の労働に見合う賃金を自分の力だ稼ぎ出し、それを自由に使うことができる力を手に入れた兄が、何だかとても頼もしく思えたことを覚えています。もちろん、同じことは両親にも姉にも伝えられているはずです。家族全員分のプレゼントをそれほど多くはないと予想される兄の初任給から出させることを考えると、買ってもらう物の適切な価格が自ずと見えてきます。そうかといって自分の小遣いの範囲ですぐに購入することができる物では面白くありません。そこで、私は本を買ってもらうことにしました。それが本書、『おじいさんの思い出』です。

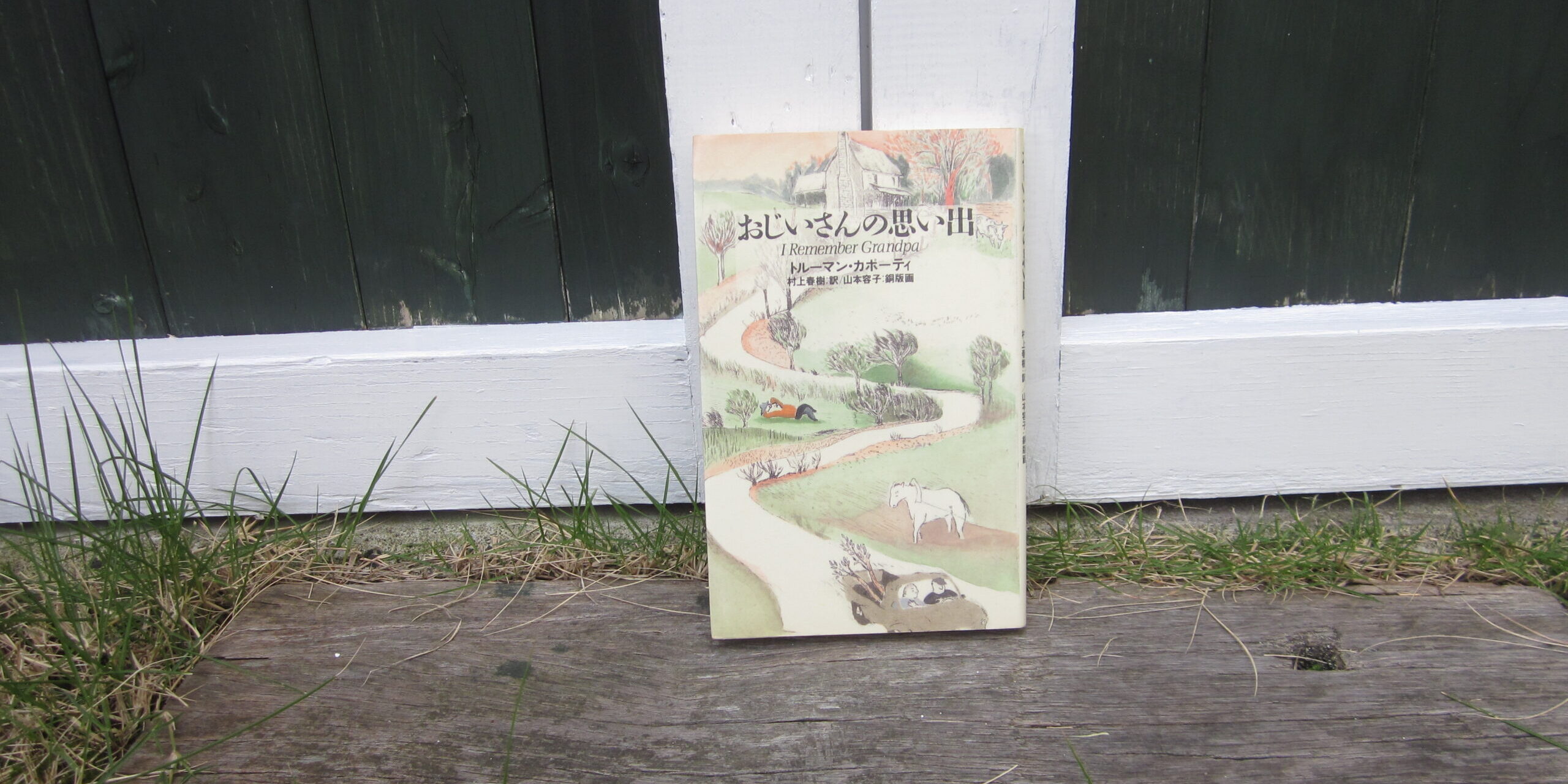

当時の私はたくさんの本を読んでいましたが、限られた予算の中で新刊を購入することは難しく、図書館や古書店に足しげく通っていました。千円を超えるような本はよほど思い切らないと購入することはできません。そこへ舞い込んだ兄からの提案をとても嬉しく思い、さっそく書店に足を運びました。新しく本を選ぼうというのではありません。以前から欲しいと思っていた本書が、今回の購入の趣旨に合っているかどうかを確かめるためです。もともと欲しいと思っていたわけですから、価格帯がプレゼントとして適切であることは分かっていました。さらにそれが人から贈られるものとして思い出深い物になり得るかという視点から確認したかったのです。改めて本書を手に取ってみて、これほど今回の購入の趣旨に合っている物はないだろうとの結論に達しました。トルーマン・カポーティはジョン・アーヴィングとならんで私の大好きな作家の一人でしたし、本書の内容を淡々と描く語り手として、村上春樹ほどの翻訳者はいないように思えました。それに加えて表紙をはじめとした挿絵に、山本容子の版画が用いられているのです。何て贅沢な一冊でしょうか。そのときの私はすでに本書を図書館から借りて読んでいましたが、このとき再びページをめくってみたところ、瞬く間に物語の世界に引きずり込まれました。そして、やはりこれにしようと決めたのです。一旦自分のお金で購入し、あとで兄にお金をもらう約束でしたから、私はそのまま本書を購入して帰りました。当時から現在に至るまで、私は本の裏表紙に購入日を記入することを習慣にしています。この本には特別に、日付のほかに購入に際する上記のエピソードを簡単につけ加えました。

この物語の主人公は少年です。少年は祖父母と両親の家族五人で生活しています。両親はどんなに働いても貧しい生活から抜け出すことができない田舎での生活から脱するために、また、少年に十分な教育を与えるために、家族五人で引っ越すことを考えます。しかし、少年にとって祖父母にあたる年老いた家族は、住み慣れた田舎に留まることを主張します。少年の両親は仕方なく、家族三人で引っ越すことを決意するのです。祖父母と別れて暮らしたくない少年は、引っ越しの当日まで彼らが一緒に引っ越すと言い出してくれることを期待しますが、結局のところ彼らの考えが変わることはありませんでした。物語の背景には、時代や、家族の経済的な困窮が横たわり、田舎と都会との間がおいそれと行き来できない状況にあることが描かれています。引っ越しに伴なう祖父母との別れは、少年にとって生涯の別れにも等しい意味をもっています。そんな中で刻一刻と近づく別れのときを、作者であるカポーティは少年の純粋な心だけでなく、祖父母に対する苛立ちや軽蔑さえ含めながら描き上げていくのです。その冷たさにどきりとさせられ、読んでいて胸が痛むこともあります。しかし、「これが現実だろ」と、読者である私たちが問われているようにさえ思えるほど、作者が描く少年の中には誰にでも共通するような残酷さが隠されているのです。この少年への共感が物語に惹きつけられる理由の一つになっていることを、私は自覚しています。

さて、私にとって意味深い経緯で手に入れた本書ですが、実は今、私の手元にはありません。私が手にしているのは、その後に新しく買い直したものです。それこそ三十年以上も前の話になりますが、私は学習塾で講師のアルバイトをしていました。私は国語の講習を担当していましたが、ある生徒が先生の好きな本を紹介してくださいと、私のもとにやってきました。私は本書を紹介し、書店や図書館で探すことを提案しました。数日後、その生徒は身近な書店や図書館ではどうしても本書を見つけることができなかったので、先生が持っている本を貸して欲しいと言ってきました。翌日、私はその生徒に本書を貸しましたが、そのまま返してもらっていないのです。私にとっては大切な本ですから、生徒に対して何度か返してくれるように促しました。それでも返してくれないので他の手段を取ろうかと思案していたところ、同じ講師仲間から、その生徒が私のことを慕っているという話を聞かされました。先生が大切にしている物だからこそ、自分の手元に持っていたいと思っているのではないかとも。そう言われてしまうと何だか無理に取り戻すのも大人気ないような気がしてしまい、とうとう返してもらえないまま現在に至っています。今はかつての教え子の手元にあるはずの本書が、私の知らないところでまた誰か他の読み手の心を温めていることを願うばかりです。

15.『おじいさんの思い出』 トルーマン・カポーティ著 村上春樹訳 文藝春秋 1988年3月15日第1刷

書評

書評