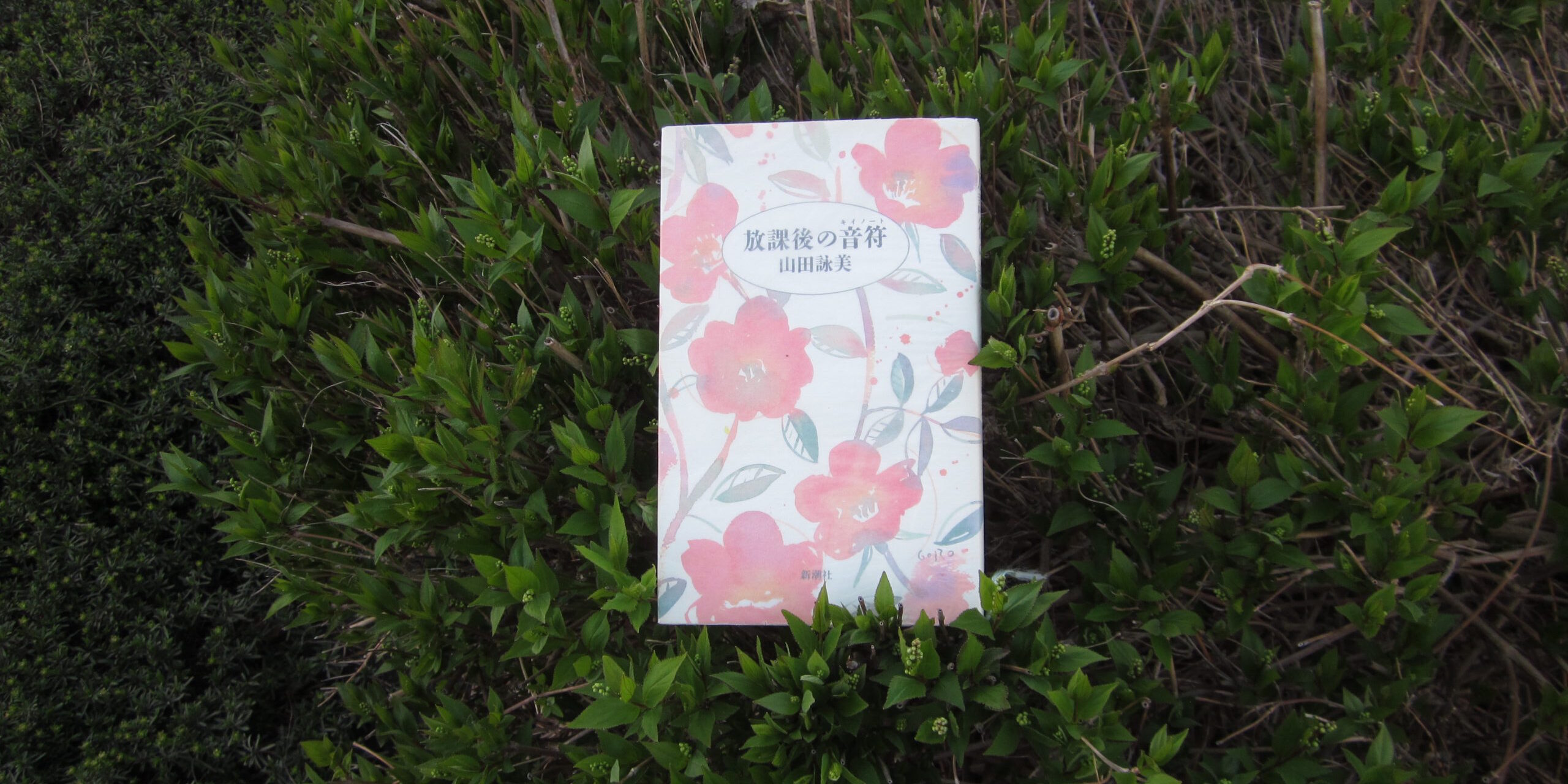

先日、仕事を通じて知り合った方と三年ぶりに再会しました。まるで地球を周回する彗星のように、概ね三年を周期とした再会を繰り返すこと四回。彼女とはかれこれ十年を超えるお付き合いです。勝手ながら、もう友人と呼ばせていただいても差し支えないと思っているので、彼女にはあえて友人としてこの文章に登場してもらいましょう。今どんな仕事を手掛けているのか、お互いが関わっている仕事の内容について情報を交換するなか、このブログで本の紹介を書くことがあると話しました。今回は数日間にわたって友人と行動を共にする機会に恵まれたのですが、再会の翌日には、私の文章をいくつか読んだことを教えてくれました。そのなかで、今回紹介する『放課後の音符(キーノート)』の話題が出されました。私がこのブログを始めて、書評(というよりも本を題材にした散文であることは、すでにお気づきのことと思いますが)として初めて書いたのが、『放課後の音符(キーノート)』にまつわる記事です。それ以来数回にわたってこの本の各短編について書いてきましたが、この本は私にとってこれまでに何度も読み返してきた特別な本のうちの一冊です。友人にとっても同じように大切な本なのだという話を聞き、一冊の本に対する思いを共有することができる楽しさを味わうことができました。

友人が最も気に入っていると話してくれたのが、この本の最後に収められた「Keynote」です。この本に載せられた各短編は連作ではなく、それぞれが独立した物語です。しかし「Keynote」だけは、二つ目の短編「Sweet Basil」と登場人物が一致していて、この二作品のみ連作ととらえてもよさそうです。読者の一人として、私はこの仕掛けを嬉しく思いました。「Sweet Basil」についてはすでに書いているので、過去の記事を参照していただくとして、好きな物語だけに、登場人物についても思い入れがあります。思い入れがある相手に再会することができれば、やはり嬉しいものです。物語のその後の進展だけでなく、登場人物たちがいかに成長しているのかを見守ることができるからです。そしてその期待を裏切ることなく、「Keynote」では主人公の女の子が、しっとりと落ち着いた大人の女性への第一歩を踏み出す様子が描かれているのです。

「前は、ただ彼を欲しいと思っていた。そして、今、手に入れるだけでなく、私の心の内に、彼の面影を広げたいと思っている。不思議だ。彼を思うとき、彼の姿形だけでなく、甘い味のものが、湧き上がる」というように、相手に対する自分の一方的な思いに固執するのではなく、自分の心の中に相手を受け入れようとする柔らかな姿勢が、主人公の内面に芽生え始めるのです。物語の中で、作者はこうも書いています。「私たち、もう何年も生きている。でも、自分の体しか知らない。自分の心しか、探ることが出来ない。これって、まだ子供だって、ことじゃない?」作者が言うように、自分の心しか探ることが出来ないのが子どもなら、自分の心の中に相手を受け入れることが出来るようになることは、やはり大人に近づいている証拠だと言えるのではないでしょうか。私がこの物語を気に入っている理由は、かつての自分も感じた大人になることへのもどかしさや迷いを、代弁してくれていると感じられるからなのです。

「keynote」を読んでいると、かつて私自身が経験した、子どもから大人になる過渡期の「曖昧な苦しさ」と呼びうるようなもどかしい時代を追体験することが出来ます。そして、「うんうん、分かる分かる、そうだよなぁ」と共感することで、かつての幼かった自分を擁護することが出来るのです。だからこそ私は「Keynote」を何度でも読み返したくなるのかもしれません。このことに輪をかけて、今回、「Keynote」に対する思いを語り合える人物を発見することが出来た喜びは、私の心をとても楽しませてくれました。この意味において友人に感謝するとともに、これから先も彼女と一緒に仕事をする機会に恵まれることを願わずにはいられません。ところで、友人と話している中で、彼女が持っている『放課後の音符』が文庫版だということが分かりました。私は単行本を持っていますが、こちらの装丁はとても美しいため、ぜひ単行本を持っていてもらいたいと思いました。そこで、後日古書店で見つけた単行本を購入し、友人宛に郵送しました。もう届いたかな。喜んでくれると嬉しいのですが。

20.『放課後の音符(キーノート)』「Keynote」 山田詠美著 新潮社 1989年10月10日発行

書評

書評