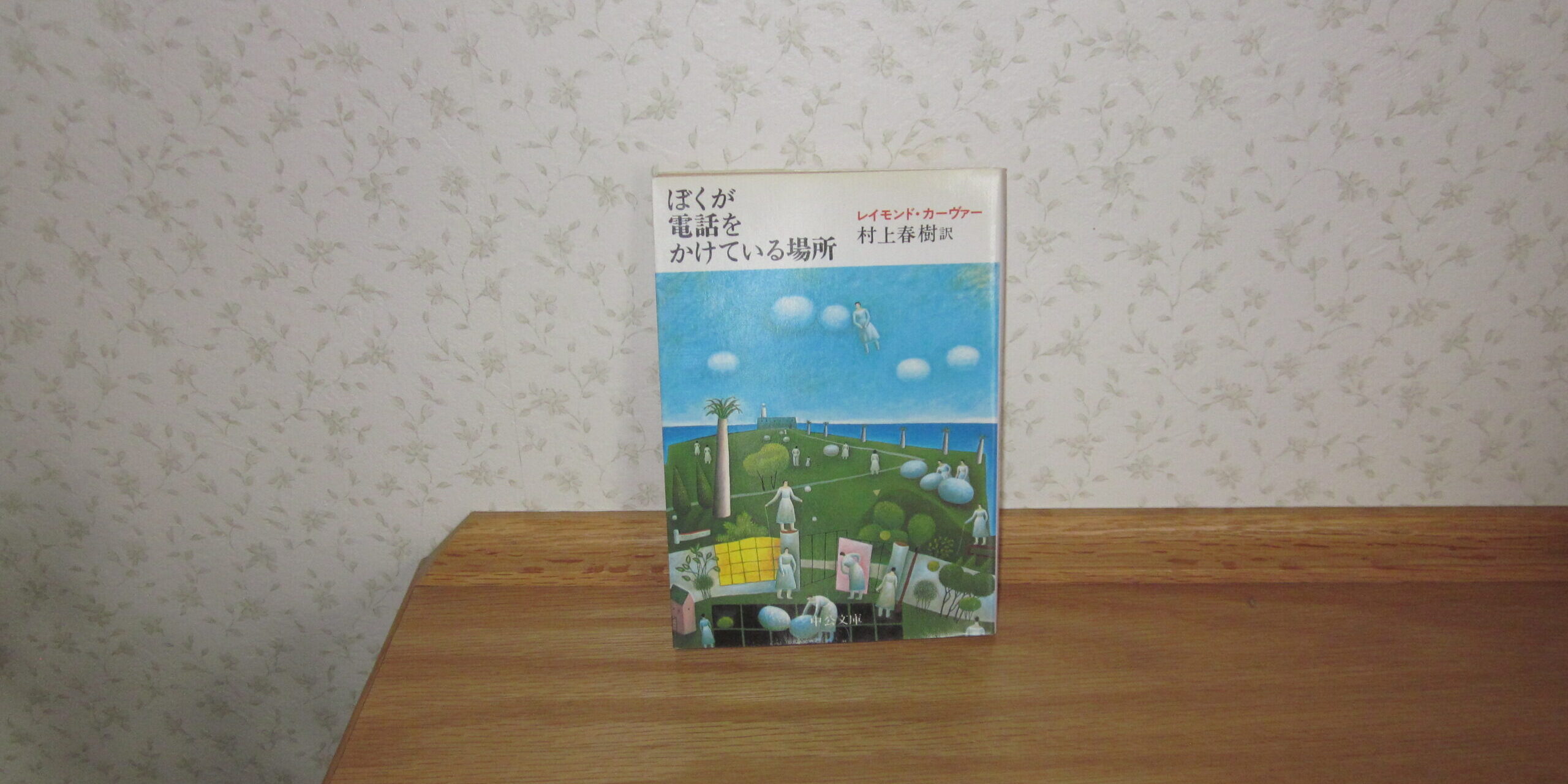

短編集です。この文章を書くために私が手元に置いているのは文庫版ですが、巻末には訳者である村上春樹によるあとがきが付されています。これによると、カーヴァーは純粋な短編作家であり詩人です。長編よりも短い文章で読み手の心を揺さぶる力に優れた作家です。この本に収められている作品は、どれも身近な人間の営みに題材をとったものばかりです。人に抜きん出るような才能に恵まれた人物が登場するわけでもなく、かといって平坦に過ぎる退屈な日常を切り取っただけのものでもありません。誰にでも起こり得る出来事の連続のなかで、どこか涼やかに、けれども人間臭い傷を負いながら生きる人々の姿が静かに描かれているのです。

表題作「僕が電話をかけている場所」についても同じことが言えます。この物語の舞台はアルコール依存症の患者を収容する療養所です。アルコール依存に悩む人々の例は身の回りにいくらでも転がっているというわけではないものの、誰の身にも起こり得る出来事の例に当てはまるものだと思えます。そして、アルコール依存症の患者の療養施設という設定の中には、いかにも様々な物語が沈殿していそうではありませんか。「僕が電話をかけている場所」では、語り手の「僕」が他の入所者の身の上話を聞く形式で、様々な人生が語られていきます。誰かを傷つけることで自分自身をも傷つけずにはいられなかったいくつもの人生が浮き彫りにされるのです。それでも年始を迎えるころになると、入所者によっては施設に大切な誰かが面会に訪れることがあります。「僕」はそんな自分以外の入所者の姿に、ある種の羨望を抱くのです。そして「僕」自身も、大切な誰かに電話をかけることを思い立つのです。

もちろん、短編の名手であるカーヴァーが、「羨望」などという直接的な表現で主人公の心情を描くことなどありません。あくまでも外堀からじりじりと「羨望」を匂わせていくのです。そこがまた、憎らしいくらいに上手いのです。カーヴァーという作家は村上春樹が訳者として紹介しなければ、日本では誰にも取り上げられることなく時間に埋もれた作家になっていたかもしれません。逆説的に言えば、村上春樹という作家がカーヴァーの作品に感じ入るところがあったために、その作品を自分の中に吸収しつつ日本に紹介したと言えるのではないでしょうか。私にはそう思えてならないのです。『僕が電話をかけている場所』の文庫版が出版されたのは昭和61年、1986年のことです。かの『ノルウェイの森』の初版は1987年に出されています。数字が示す通り、「僕が電話をかけている場所」の翻訳を手掛けた方が『ノルウェイの森』を書き上げるよりも早かったのです。村上春樹が「僕が電話をかけている場所」の優れた部分を学び取り、『ノルウェイの森』に昇華させた箇所があってもおかしくはありません。

私自身、村上春樹の作品について語ることには強い気後れを感じます。彼の作品には熱烈な支持者が多く、ありとあらゆる切り口から様々な優れた研究や考察が成されているからです。そんななか、うっかりと思いつきに過ぎないようなレベルの発言をしようものなら、強い攻撃を受けることになりそうな気がするのです。しかし、今回、「僕が電話をかけている場所」を読み返してみて、『ノルウェイの森』に生かされているのではないかと思えるような場面をいくつか発見しました。そんなことはもうすでに知っているよというご意見をいただくことを覚悟しつつ、ここにその一部を紹介します。ひとつは「井戸」にまつわる記述です。「僕が電話をかけている場所」では、登場人物の一人が井戸に落ちた経験を「僕」に語ります。『ノルウェイの森』では上巻の第一章、物語の冒頭で、登場人物の女性が「僕」に草原の「井戸」について語るのです。もうひとつは「僕が電話をかけている場所」という、題名そのものに関わる場面についてです。「僕が電話をかけている場所」では、「僕」が妻かガールフレンドに電話をかけようと思い立ったところで物語が閉じられます。『ノルウェイの森』では主人公の「僕」が、そこがどこかも分からないような場所から、ガールフレンドに電話をかける場面で幕を下ろすのです。ある作品の優れた部分に気がつき、そこから新たなひらめきを得て別の作品の内部で輝かせることは、さらに優れた作品を生み出すことに大いに貢献します。村上春樹がカーヴァーから学んだ技術で自分の作品をさらに輝かしいものみ仕上げたからこそ、『ノルウェイの森』は多くの読者の心を鷲掴みにすることが出来たのではないでしょうか。私にはそう思えるのです。

24.『僕が電話をかけている場所』 レイモンド・カーヴァー著 村上春樹訳 中公文庫 昭和63年7月20日10版

書評

書評