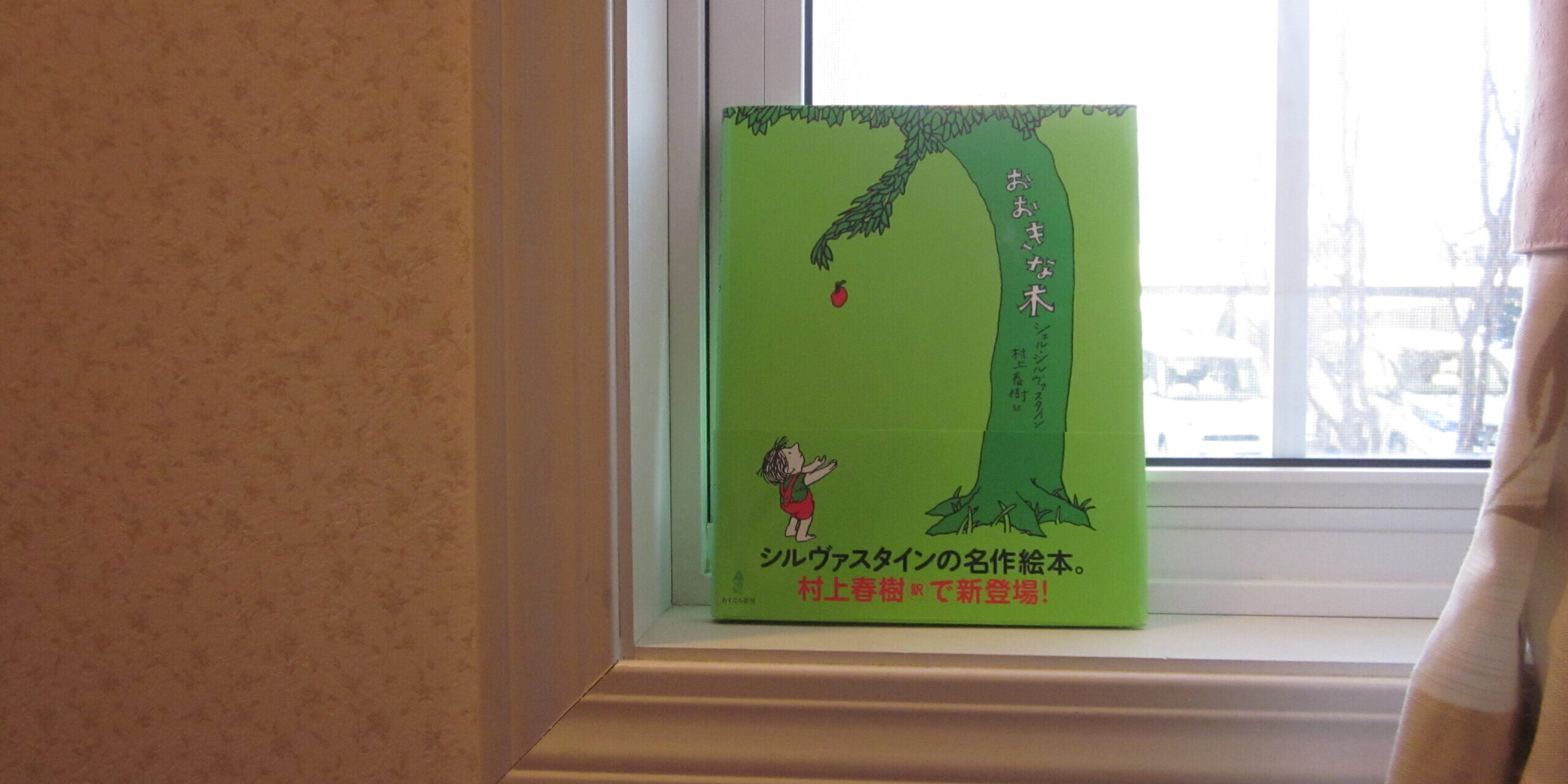

奥付には「Copyright1964」とあり、この年に出版されていることが分かります。村上春樹の訳によりあすなろ書房から本書が出版されたのが2010年なので、40年以上の長きにわたって世界中の人々に読み継がれてきた作品であることがうかがい知れます。時間と空間を超えてなぜ『おおきな木』が愛され続けてきたのか、実際に作品を読んでみるとよく分かるような気がします。それは物語に込められた価値観なり教訓が、普遍的なものだからです。

この物語の登場人物はたったの二人です。正確に言えば、人間の少年と木ですから、一人と一本ということになるのでしょう。しかし、ここでは木に人格が与えられているため、やはり二人と表現しても差し支えはないように思います。他の作品についても同じことが言えるかもしれませんが、読後感の違いは二人の登場人物のうちどちらにより一層強く感情移入したかによって異なります。少年の姿に強く感情移入した方は、人生の局面ごとに木の優しさに甘え続けた少年の身勝手さに怒りを感じることでしょう。また、年老いて木の下に戻ってきた、かつて少年だった老人が、今度こそ木に対する深い感謝の気持ちをもってくれているようにと、期待しないではいられないはずです。そんな描き方をしてしまっては、物語自体がありきたりな結末に陥ってしまうことは分かっています。しかし少なくとも私は、かつての少年が様々な経験を経て老人となる過程で、木に甘え過ぎていたことに対する改心があったものと思いたいのです。

木は、少年のためならばとすべてを捧げてしまいます。あるときは葉を、りんごを、木陰を少年に提供します。さらに、家を建てたいという少年にすべての枝を差し出します。少年が、船でどこか遠くへ旅立ちたいと告げれば、木は惜しげもなく自分の幹を少年に与え、とうとう切株を残すだけとなってしまいます。読者である私たちの心をゆさぶるのは、木がしだいにみすぼらしい姿に変わり果てていく様子を目の当たりにする切なさなのかもしれません。しかしそれ以上に心に響くのは、少年に何かを与えるたびに木が「しあわせでした」と感じる点です。木の望みはただ一つ、少年の幸せだけなのです。そこに見返りを求めようとする思いなど一切ありません。無償の愛があるだけです。

木には、少年を人間的に成長させるために、取るべきもっと別の方法があったのではないでしょうか。少年の未来をもっと真剣に考えてみようとすればするほど、時には厳しく少年の行動を戒める必要があったのではないかと思うのです。希望を必ずしも期待通りに実現することができなくても、他の方法を考えたりその時間を耐え忍んで遣り過ごす、我慢強さをこそ育て上げる必要があったのではないでしょうか。しかしそれと同時に、木の姿から私が学び取ったことがあります。それは、待つことの大切さです。

木は、少年が目先の幸せを十分に試したあと、やがて昔のように自分の下に戻って来ることを知っていたのだと思います。そのことに気がつくためのきっかけを少年に与え続け、いつか本当に大切なものの存在を少年が知ることを信じて待ち続けていたのではないでしょうか。久しぶりに少年に会うことができると、「木は心から幸せでした それこそもうくちもきけないくらい」。少年に接する態度を敢えて硬化させて教え諭すよりも、木は無償の愛を少年に注ぐことを選んだのです。それもごく自然に。この無償の愛という普遍的な価値を何度も私たちに思い出させてくれる材料として読まれるからこそ、『おおきな木』は幾世代もの人々に読み継がれてきたのだと思えるのです。

27.『おおきな木』 シェル=シルヴァスタイン著 村上春樹訳 あすなろ書房 2010年9月30日4刷発行

書評

書評