私はこれまで、意識的に村上春樹の作品を紹介することを避けてきました。その理由は、村上春樹の作品には他の作家よりも多くの熱狂的な支持者が存在するうえ、執筆活動を継続している作家でありながら、その作品に対する評論や研究書があまりに多く存在するからです。私が村上春樹の作品について何か言及しようものなら、それに対する否定的な意見が押し寄せるのが怖かったのです。すでに研究し尽くされていることに対して間違った見方を論じてしまい、恥をかくのが嫌だったのです。しかし、そんな臆病とも別れを告げる時が来ました。私は村上春樹の作品をほぼすべて読んでいます。既読の作品に対して自分なりの経験や意見、感想をもっています。それを私見の範囲内で論ずることに何を恐れることがあったのだろうかと、いまさらながら思い返すようになってきました。特に『ノルウェイの森』は高校生のころに初めて読んでからというもの、おそらく繰り返し読んだ回数がとびぬけて多い作品の一つであることは間違いありません。

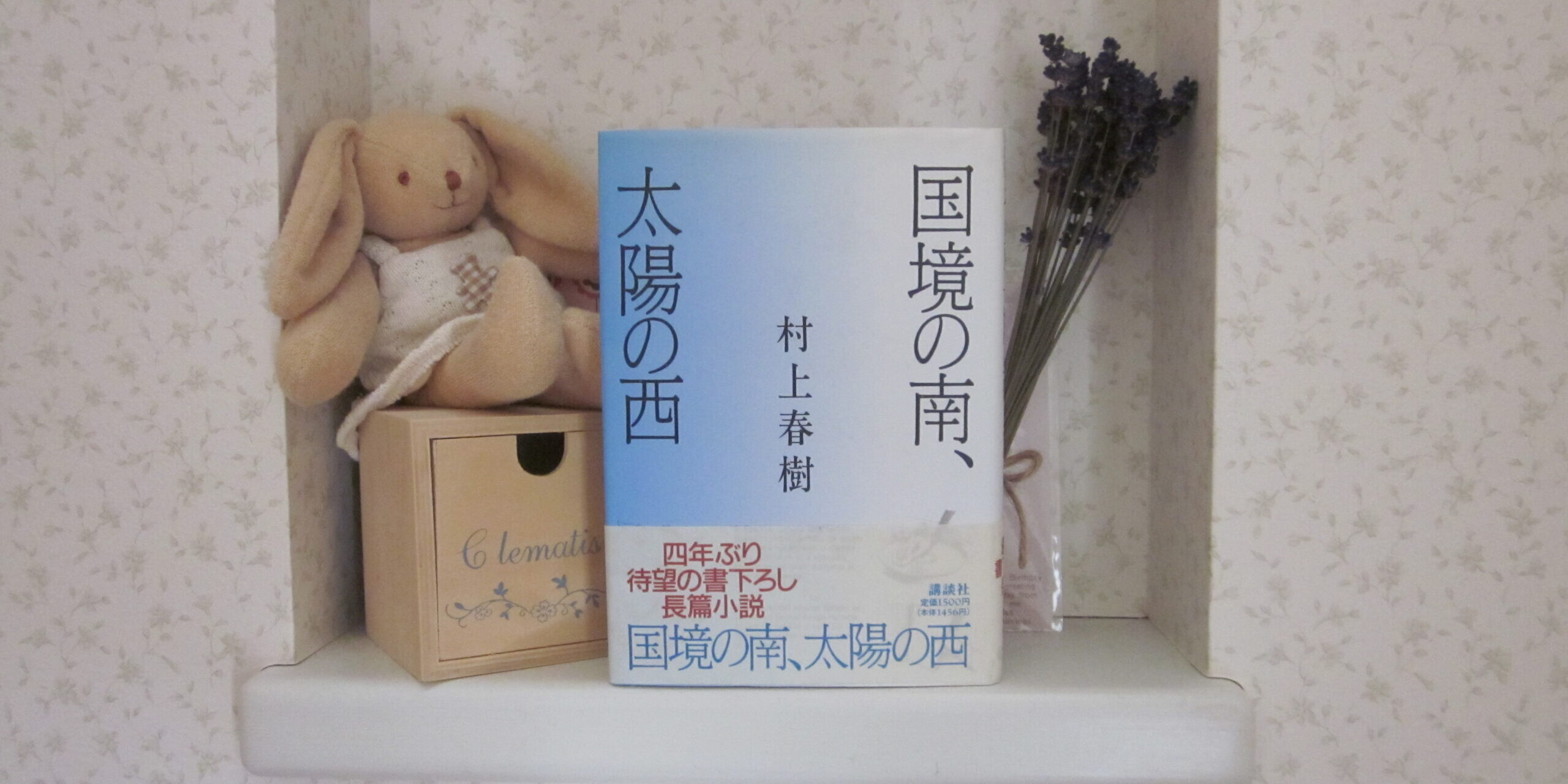

『ノルウェイの森』。実は10年ほど前に一度、この作品について自分なりの意見をまとめておこうと思い立ち、周辺的な事実を拾い集めたことがあります。2015年の時点で400万部を超えるという国内累計発行部数は、空前の記録でした。また2025年現在、単行本と文庫本をあわせた発行部数は1300万部を突破しているようです。活字離れ、本離れが進んでいると言われている昨今、その100分の1の売り上げでさえヒット作と呼ばれるのですから、その数字がいかに驚異的であるかが分かります。なぜこれほどまでに発行部数を伸ばすことができたのか、その一つに「新しさ」があったように思います。作者自身がこの作品を指して「100%の恋愛小説」と表現したということですが、恋心や恋人そのものを失った主人公がその「喪失感」に起因する痛みに繰り返し耐えながら、何とかして失ったピースを取り戻そうとする物語の系譜は、その後も『国境の南、太陽の西』『スプートニクの恋人』と、作品を変えながら継承されていきます。「喪失感」というキーワードは、村上春樹の作品を語る際によく用いられるものです。この「喪失感」そのものが、それまでの小説にはない「新しさ」として、読者の心に分け入ったのだと私は思うのです。『ノルウェイの森』には実に多くの死が描かれています。主人公であるワタナベからの関係性の遠近はさまざまですが、村上春樹の他の作品と比較しても実に多くの死が描かれていることは事実です。物語を読み進めるにつれて、登場人物それぞれが抱える大切な人の死を少しずつ積み重ねていくことによって、読者は知らず知らずのうちに「喪失感」に覆われていくのです。「喪失感」が読者の心を支配したとき、あの、村上作品ならではの独特な読後感が生み出されるのです。

作品の評価をはかる一側面に過ぎませんが、発行部数を目安にしても、『ノルウェイの森』を超える作品は現時点で生み出されていません。さらに、読者の中に強く印象付けられた「喪失感」のように、作品を支えるテーマ性についても、『ノルウェイの森』ほど強いインパクトを人々に与えた作品は、出版から40年近く経過してもなお出現していないように思います。読者の心に訴える力をもった「喪失感」が『ノルウェイの森』の地位を押し上げたました。「喪失感」に取って代わるほどの特徴をもった作品が生み出されていると言うことができるでしょうか。いまのところ答えは否です。文学がその時代に合わせてもつべき新たなモデルが、『ノルウェイの森』における「喪失感」以降、生み出されていないということです。

現代社会にあって、文学や小説が戦うべき相手を「孤独」であるとする考え方が文学者や文芸評論家によって繰り返し提言されています。このニーズに応えようと奮闘したうえで、作品を世に送り出してくれている作家もまたたくさんいます。しかし残念ながら、「孤独」そのものが現代社会の病巣であると読者に気づかせ、そこから這い出そうと奮起する若者を育て切れていないところに、『ノルウェイの森』以降の文学の弱さがあるように思えてならないのです。『ノルウェイの森』とその作品が内包する「喪失感」に取って代わるようなテーマ性のある作品の登場を、私は一読者として、数多の読者と同じように切に待ち望んでいます。

33.『ノルウェイの森』 村上春樹著 講談社 上・1988年12月24日第28刷、下・1988年8月24日第21刷

書評

書評