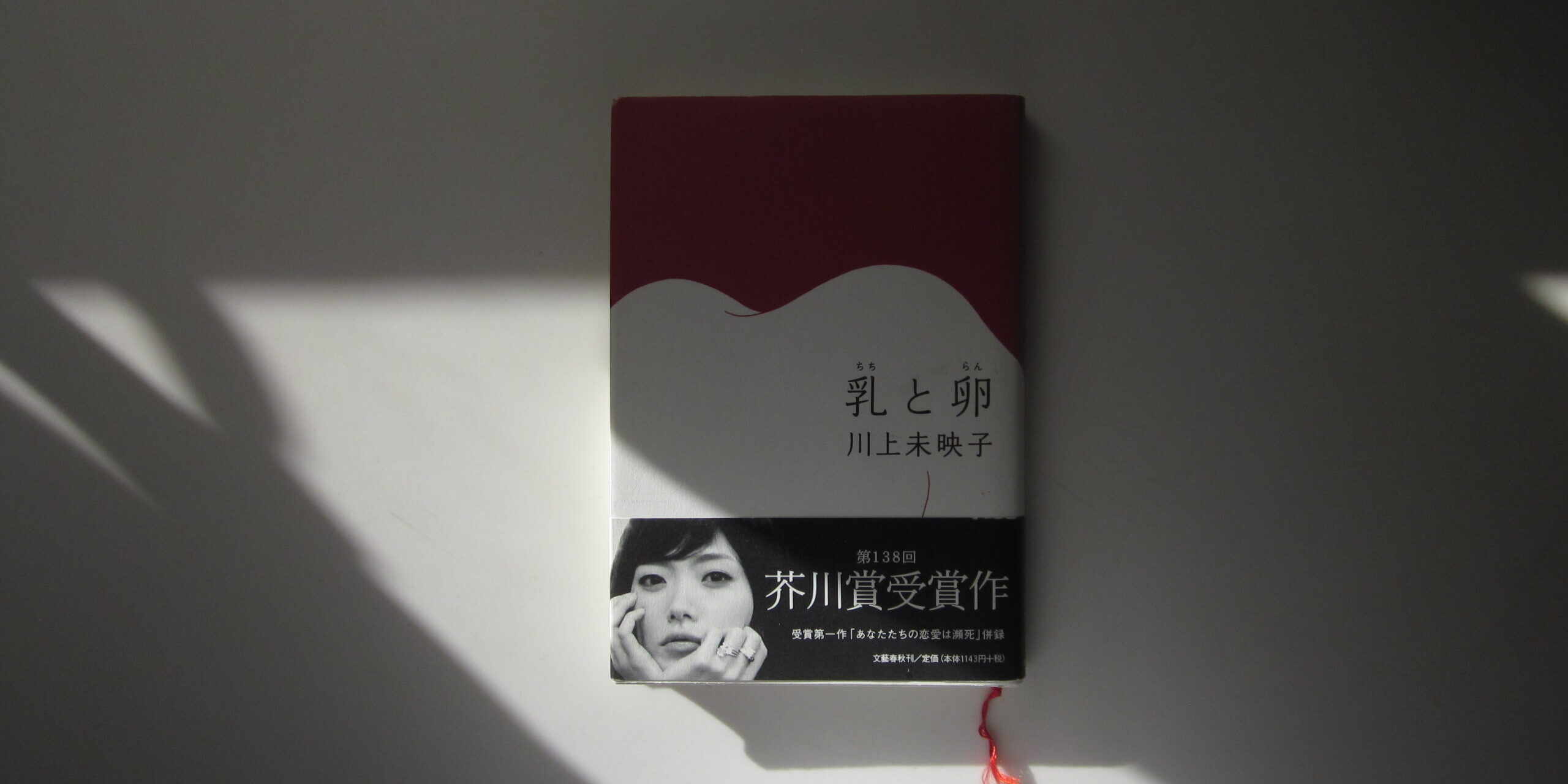

2007(平成19)年下半期、第138回芥川賞受賞作です。

皆さんは何を参考にして本の購入を決意するでしょうか。例えば、芥川賞や直木賞といった著名な文学賞の受賞作は必ず購入すると決めている方がいるかもしれません。また、雑誌に限らず新聞などで紹介された作品の中から、面白そうだと感じたものを購入することが多いという方もいるでしょう。かく言う私の場合は実に様々で、書評や友人からの口コミはもちろんのこと、直接書店に足を運んで装丁が気に入った作品を購入する場合もあります。レコードやCDの場合でいう「ジャケ買い」のようなものですね。そんな中、帯に書かれた紹介文や感想を参考にすることも少なくありません。私は2008年に『乳と卵』の初版を購入しましたが、その際、芥川賞の選評から抜粋されたという帯の文句に誘われたことを覚えています。その文章を以下に紹介します。

「適切な量の大阪弁を交えた饒舌な口語調の文体が巧みで、読む者の頭の中によく響く」(池澤夏樹)。「饒舌に語りながら無駄口は叩いていない。容れ物としての女性の体の中に調合された感情を描いて、滑稽にして哀切」(山田詠美)。「勝手気ままに振る舞っているように見せかけながら、慎重に言葉を編み込んでゆく才能は見事だった」(小川洋子)。池澤夏樹が言うように、適切な量の大阪弁は文体に軽妙なリズムを与えることに貢献しています。しかし、一文の中にいくつもの句点が用いられ、いつまでたっても「。」まで行き着かないかのように思える特殊な文体は、私にとって実に厄介な代物です。改行が極端に少ないことも手伝い、文字を目で追う上で極度の疲労感をともない、読者に大きな負担を与えます。改行を嫌うかのように敷き詰められた文字により、私は文章の内容とは別の奇妙な閉塞感に悩まされました。もちろん、このような手法には何らかの意図が込められていることは間違いないのでしょうが、現実的に、私にとっては決して心地良く読めるものではありませんでした。古典的な作品に用いられている手法を模していることが想起されますが、女性作家の作品にこのような手法を用いた作品が散見される印象があります。これで「文体が巧み」と言われることには、少なからぬ抵抗があります。

山田詠美の言う「容れ物としての女性の体の中に調合された感情」は、作品のいたるところに描かれています。もともと登場人物が少ないうえ女性ばかりなものですから、その感情の遣り取りは一生懸命な反面身勝手だと思われるものが大半を占めます。また、それこそ山田詠美が言うような、「容れ物としての女性の体の中」にまつわる表現が多用されているのも事実です。例えば、「目の前の巻子の胸は蚊にさされた程度の膨らみしかなく、そこに何かの操縦パーツかと思えるくらいの縦にも横にも立派に大きい乳首がついてあり、それに対してうまい言葉が見つからず」といった具合です。一部の読者には「ああ、分かるなあ、この感じ」というような、共感に次ぐ共感ということになるのかもしれません。しかし私には、このような表現が生々しくさえ感じられるのです。それが次から次へと繰り返されるものですから、生、生、生、生と、生肉を食べさせられ続けているようなもので、途中からひどい胸やけに悩まされることになるのです。

物語に対する読者の感じ方は実に様々です。異なる人格が物語に接すれば、読者の数だけ物語の解釈も存在することになります。だからこそ、珍しく批判めいた感想を書いたことを許してもらいたいのですが、私の感想など気にせず、多くの方々に読んでいただきたい作品だとも思っています。一文の中に実に多くの句点を含む書き方は独特のリズムをもっているため、それが合う読者には他の作品よりも心地よく読むことができるはずです。そして女性特有の体の問題や抱える悩みについても、理解を得られる方にはことのほか深い共感をもって物語を読み進めることができるでしょう。なにせ芥川賞受賞作なのですから、この作品を評価している方は多いはずです。いずれにしても、物語に対する他人の意見はあくまでも参考程度にとどめ、自分の好みに合わなかったからといって評者を攻撃してはいけません。書評でも口コミでも帯の紹介文でも、本を読むためのきっかけを与えているという意味においては、とても有益なものなのですから。

36.『乳と卵』 川上未映子著 文藝春秋 2008年2月25日第1刷

書評

書評