職場の一画に、毎年夏になるとツバメの番が巣を作ります。高い位置に巣があるため、普段は中にいるはずの雛の姿を見ることはできません。しかし運よく餌をくわえた親鳥が帰還するタイミングに出くわすと、ピイピイという鳴き声を聞くことができるのと同時に、巣の中から突き出された黄色いくちばしの一端を見ることができます。ああ、今年も帰って来てくれたんだなと、ホッとする瞬間です。私はツバメが飛ぶ姿を見るのがとても好きです。羽ばたく鳥の姿も美しいと思いますが、空気を切り分けるように滑空し、時折身をひるがえして方向転換するツバメの姿に潔さを感じるのです。夏空の青のなかを黒い矢が真っ直ぐに飛んでいく。そうかと思うと翻る旗のようにわずかな白をのぞかせて舞う。そんな飛び方ができる鳥はそう多くはいません。まるで李白の詩のなかに出てくるような色のコントラストの妙に、見ていて心が弾みます。

つい先日、やはり職場でのことです。廊下を歩いていると、何やらバサバサと音がします。周囲を見渡すと、ツバメが一羽、よろよろと羽ばたいては窓ガラスに体を打ちつけている光景が目に飛び込んできました。その場所は今年も巣が作られた位置の上部、二階にあたります。確かに空間的には巣に近いのですが、屋内に閉じ込められたツバメとの間には窓ガラスが障害になっています。私は悪い予感がしました。もう何年もこの建物で働いてきて、同じように玄関口から迷い込んだ鳥が無事に外に出ていくことができなかった事例をたくさん見てきたのです。このツバメも生きて家に帰ることができなくなってしまうのではないか、そう思いました。私は窓に駆け寄り、できる限り多く、広く開け放ちました。そこからツバメが出ていくのを期待したのですが、私が近づいたことで、ツバメは一旦窓を離れて校舎のなかに戻ってしまいました。ツバメは明らかに戸惑いながらも、昇降口のフロアの天井に渡された数条のワイヤーの一本にとまりました。きょろきょろと周囲を見渡しては寂しげな声で鳴き続けています。その姿には心細さがはっきりと表れているように思いました。私はどうしたものかと思案しました。あれこれと方法を考えましたが、自由に飛び回るツバメを傷つけずに外に逃がす方法も道具も、私は持ち合わせていませんでした。

『明日スズメの記録』は、著者である老婦人と生まれながらにして傷がいを負ったスズメとの出会いから始まります。1940年の出会いから、スズメの死による別れまでの12年と7週間と4日間の出来事を綴った物語です。時間を追った出来事の羅列という点において、これはドキュメンタリーと位置づけることができるのかもしれません。しかし、私はあえて物語という言葉を使いたいと思っています。なぜなら作者とスズメとの間に、それこそ人間同士に見られるような感情のやりとりがあるように思えたからです。時は第二次世界大戦中。作者は戦火におびえながら日々の生活を営むなかで、スズメを守ることに意を割きます。しかしそれは同時に、彼女にとってはスズメに守られていることも意味していたように思えます。スズメを守ることで、自らも知らず知らずのうちに生きることに固執していられたのではないか、そう思うのです。作者が生きることに固執するような、直接的な記述は見当たりません。しかしこの物語を読む限りにおいて、戦争という極限状態のなかを、作者が希望をもって生き抜くことができたのは厳然たる事実です。老婦人にとっては、守らなければならない対象としてスズメが存在していたことによって、自らも生きなければならなくなった。そして、辛く不安なときにでもスズメに慰められることで立ち直ることができた。読み手によって様々な見解が許されるところだと思いますが、私はそんな支え合いの構造のなかに、この物語を読み込むことができると思うのです。小さな生き物との関係においても、人は生きることの価値を見出すことができる。私はこの物語からそう教えられたことを思い出しました。

私はまだ諦めるわけにはいきませんでした。せめてツバメが再びガラス窓に体を打ちつけ続けるようなことが起きないように、その空間に面するすべての窓を開け放とうと走りました。それ以外、私にできることは何もありませんでした。私は二階の窓をすべて開け放ちました。この日は気温が三十四度まで上がっていたということを後で知りましたが、この時すでに、私の体は汗みずくになっていました。今後は階段を駆け下りました。一階の窓を開けるためです。走りながらふと見上げると、ツバメはまだワイヤーの上にとまったまま、鳴き続けています。そのときです。私が最初に開けた窓のあたりから、別のツバメの鳴き声が聞こえました。振り仰いで見ると、窓の外を何度も何度も黒い影が鳴きながら旋回しているのが見えました。ツバメはその声に気がついているのか。私はフロアの天井を見上げました。そこには身を乗り出すように、じっと最初の窓の方を見つめたツバメがいました。そう、もう一羽の呼びかけに気がついたのです。私の胸は弾みました。きっとうまくいく、そう思ったときのことです。ツバメは一つピイと鳴くと、窓から吹き込む風にスッと身を任せました。そのまま風に乗ると、吸い込まれるように窓の外に飛び出しました。あまりにも突然のことに、私はその場に立ち尽くしました。しかし少しずつ、胸のなかが温められていくのを感じました。その間も、目はツバメが消えていった窓の方を見ていました。そんな私に、二羽のツバメは寄り添うようにもつれあうように、窓の外を一緒に飛ぶ姿を見せてくれたのです。私は思わず笑い出しました。これほど素直な気持ちで笑うことができたのは久しぶりでした。こんなささやかな喜びのなかにこそ、人は生きることの価値を見出すことができるのかもしれない。かつて『小さなスズメの記録』を読んだときと同じ思いが、私の胸に湧きあがってきたのです。

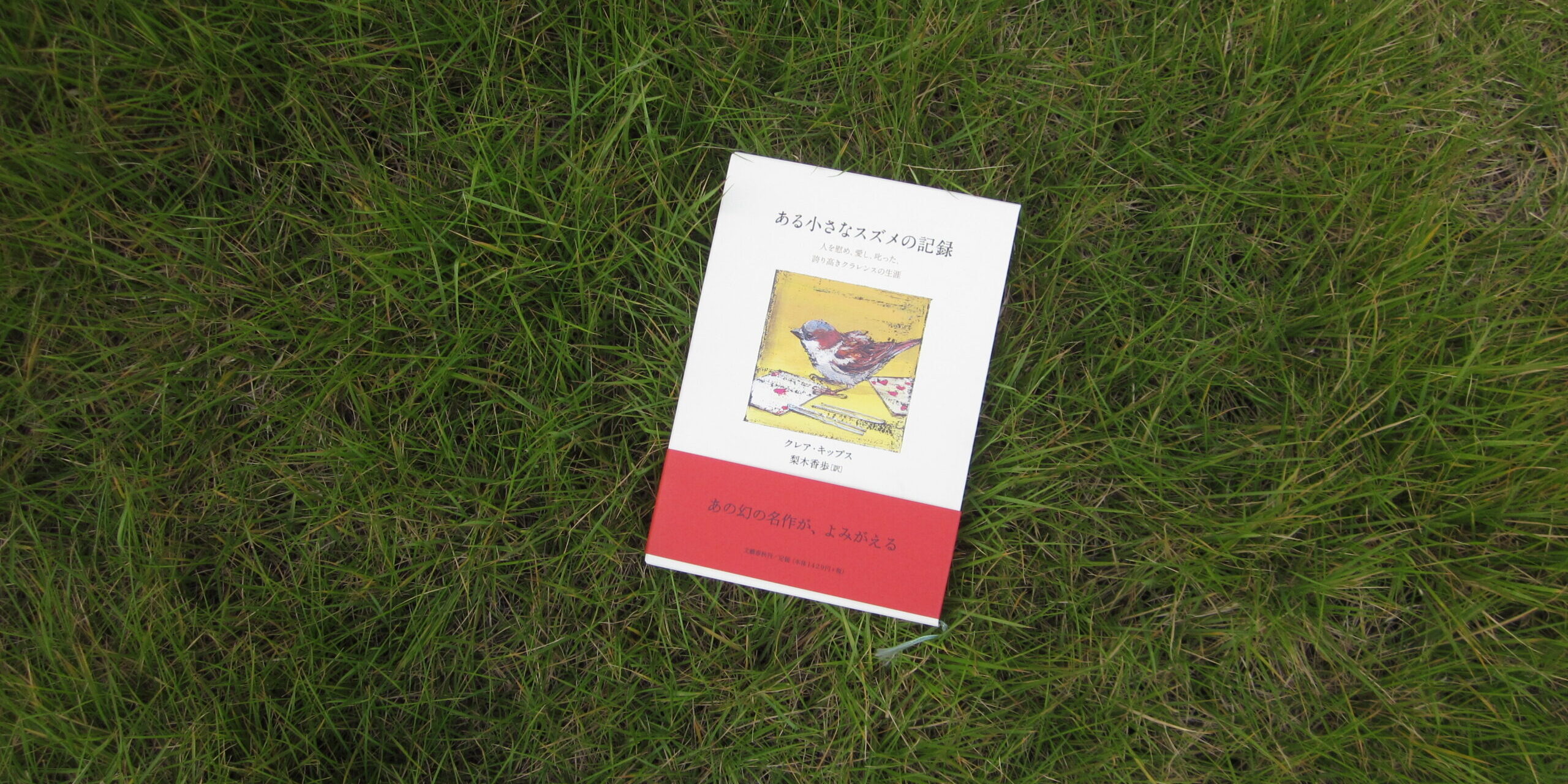

6.『ある小さなスズメの記録』 クレア・キップス著 梨木香歩訳 文藝春秋 2011年2月25日第4刷

書評

書評