今まで秘密にしていましたが、実は、私は大の絵本好きです。

絵本と言えば文章と絵とが併存する書物です。作者の意図や作品そのものによって異なることですが、それは決して子どものためだけに書かれたものではないと私は思っています。何かの拍子に絵本を読む機会に恵まれ、たまたま読んだ作品に心を奪われた経験はありませんか? 私を含め、大人と呼ばれるような年齢に達した人の中で、このような経験をした人は少なからずいるはずです。子どものころから慣れ親しんだ絵本のはずなのに、久しぶりに表紙を開いたらその面白さに一気に惹き込まれた。子どものころは登場人物の気持ちが分からなかったのに、大人になって読んでみてようやくその意味が理解できた。私はこれまでに何度もこんな経験を繰り返してきました。もしかしたら子どものために書かれた本に大人である私が魅力を感じるのはおかしなことなのかもしれないと考え、試みに周囲の友人や知人にこの話題を提供したことがあります。するとそのうちの何人かは、自分にも心当たりがあると話してくれました。子どものころの柔らかな心に刺さった絵本の力は、大人になって心が固まりかけていても、深いところで生き続けているのかもしれません。また、大抵のものに心を動かされることがなくなってしまった大人の胸にこそ、絵本はぐいぐいと分け入ってくる力を持っているものなのかもしれません。

絵本の中に綴られた文章は、えてして短いものです。少ない文字数の中に多くの意味やニュアンスが込められているという点において、絵本の文章は詩や俳句や短歌に近いものなのだと考えることが出来ます。文章そのものは短いわけですが、それが詩的なものなら目に見える文字を追いつくした先の見えない文字、つまり余韻こそじっくりと味わうものなのだと考えることが出来るでしょう。私は絵本一冊を読み上げるのに、おそらく他の人たちが必要とする平均的な所要時間の2倍程度は費やしていることと思います。言葉の一つひとつに込められた意味を探ってしまいますし、すうっと深呼吸をするように胸に深く余韻を吸い込んで、体の隅々にまで行き渡らせないと気が済まないからです。さらに、絵本の場合はそこに絵が待っています。文字の後にやって来る余韻を、絵が具体化するばかりかさらに深めてくれます。詩を読み余韻に浸り、絵に泳ぐ。そんな読み方ができる絵本は、私にとって一つの芸術作品なのです。

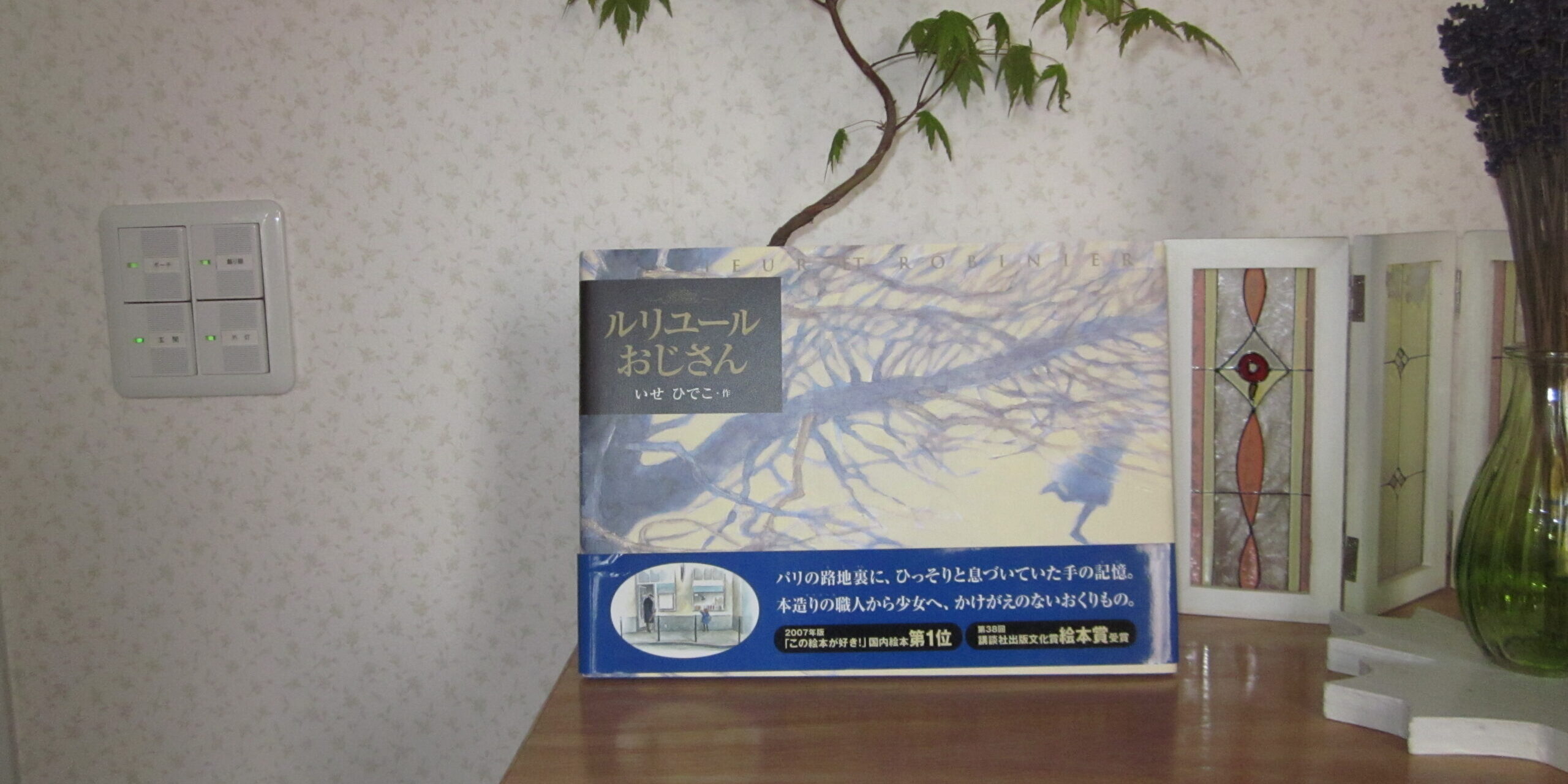

『ルリユールおじさん』は、私にとってそんな絵本のうちの一つです。

「パリの街に朝がきた。その朝はとくべつな一日のはじまりだった」。この日、どんな特別なことが起こるのか。そんな期待をもちながら、見開きの二ページにまたがって描かれたパリの街並みに目を凝らします。すると距離を隔てた二カ所に、あわく人影がたたずむバルコニーが描かれていることに気がつくはずです。小さく描かれた二つの人影は、やがてそれぞれにパリの街を歩き始めます。時には短い言葉をそえて、時には絵だけで、物語は進行します。ようやく二人の時間と空間が交差するのは、ルリユール(製本職人)の工房においてです。大切にしていた本が壊れてしまった少女が、その修復をルリユールに依頼するために工房を訪ねたのです。本に対する少女の想いが伝わり、ルリユールは修復を手掛け始めます。物語が進むにつれ、ルリユールが自分の仕事に誇りをもつ姿が描かれ、父から子へ、手から手へと連綿と続く技術そのものが、人を幸せにする力を発揮していきます。

自分がいつも手にし、大切にしていた本が、ルリユールの手を介してさらに素晴らしい姿で帰って来たらどうでしょう。修復された本はただ生き永らえただけではなく、ルリユールの経験や想いを反映してさらに強い生命力を宿して生まれ変わったのです。この本の中には、感情を直接的に言い表すありきたりな表現は何一つ出て来ません。短い言葉と余韻で、少女の中に湧き起った感情を静かに謳いあげているのです。だからこそ、その行間を埋めるように描かれた少女の姿に、隠しがたい喜びがあふれて見えるのです。それが読み手である我々の心にも真っ直ぐに届くのです。もうひとつ、ルリユールおじさんの側にも記憶の中の物語が湧き上がってきます。それは父親と接した過去の温かい記憶です。この記憶もまた、私たちの心を温めてくれる力をもっています。二人の登場人物の過去と未来に救われたような思いを抱くことが出来る、そんな一冊です。

21.『ルリユールおじさん』 いせひでこ著 理論社 2007年3月第4刷発行

書評

書評