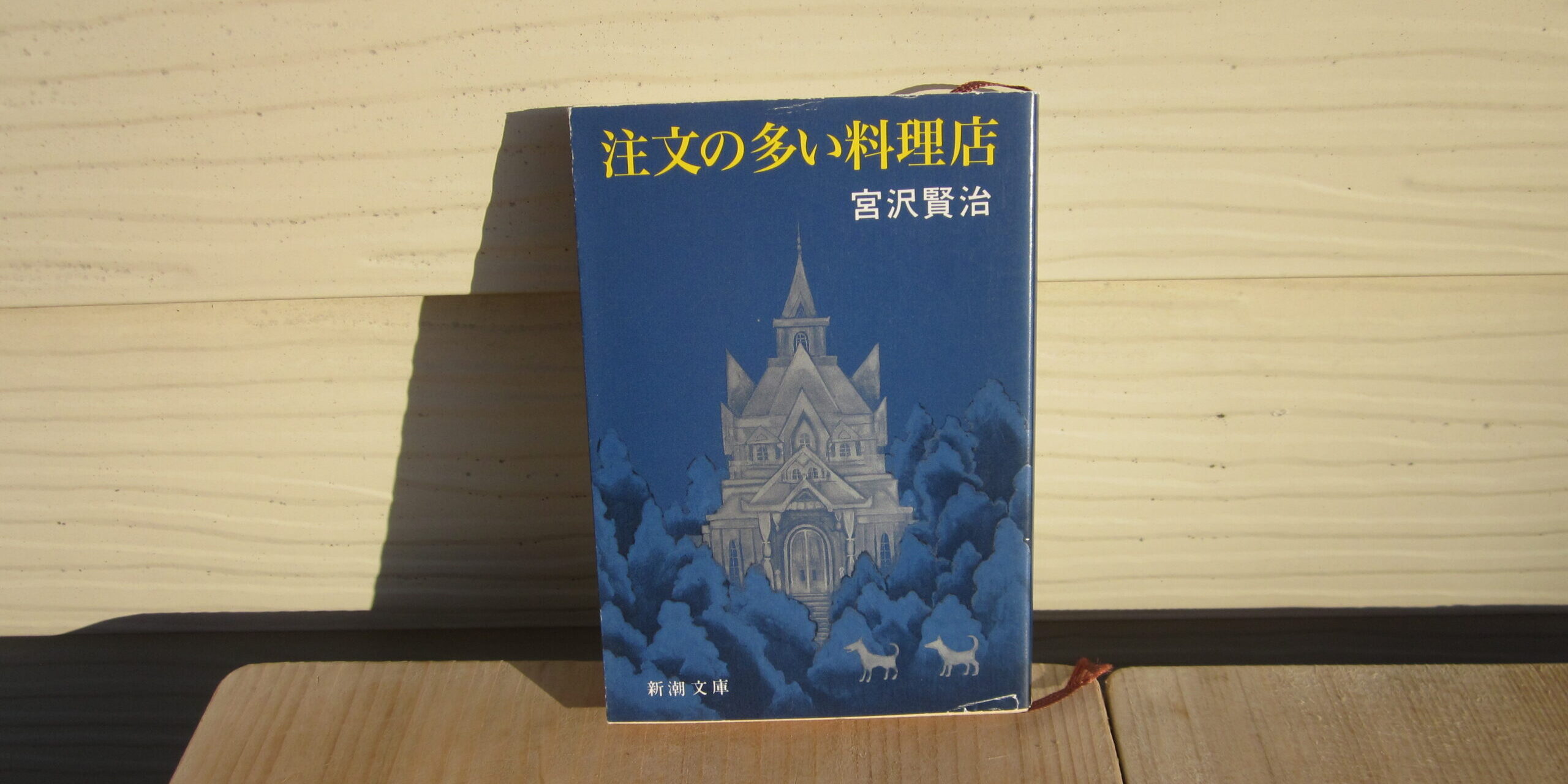

この文庫本の巻末に付された天沢二郎の手になる「収録作品について」によれば、『イーハト-ブ童話 注文の多い料理店 宮澤賢治著』は、1924(大正13)年12月1日、盛岡市の近森善一を発行者、発行者と同住所の「杜陵出版部」と東京の「光原社」とを発行元として刊行されました。結果として、これが賢治唯一の生前刊行童話集となりました。この童話集には表題作である「注文の多い料理店」のほかに、「序」、「どんぐりと山猫」、「狼森と笊森、盗森(おいのもりとざるもり、ぬすともり)」、「烏の北斗七星」、「水仙月の四日」、「山男の四月」、「かしわばやしの夜」、「月夜のでんしんばしら」、「鹿踊りのはじまり」が収められていたということです。今ではどの作品も価値を認められていますが、刊行当時の売れ行きは芳しくなかったために、賢治の生前刊行童話集はこの一冊のみとなってしまったのです。私の手元にある新潮社から出された文庫本には、『イーハトーブ童話 注文の多い料理店』中のすべての作品が収められています。そのほかに数編の物語が収録されていますが、ここまで説明しておきながら『イーハトーブ童話 注文の多い料理店』中に収められた作品ではなく、その他の物語の中から「雪渡り」を選ぶのは、もしかしたら掟破りなのかもしれません。

本の紹介を手掛けるにあたり、これまで様々な作品の魅力的な冒頭の一文についてたびたび触れてきました。「雪渡り」の冒頭は、まさに秀逸です。

「雪がすっかり凍って大理石よりも堅くなり、空も冷たい清らかな青い石の板で出来ているらしいのです」。

どうですか? この一文だけで、月の光が降り注ぐ一面の銀世界に立たされませんか? 空気が冷たくキンと張り詰めて、針のような寒気が頬をチクリと刺すのです。吐く息は白く、白いと思った先から小さな氷の欠片に変化して、はらはらと雪の上に重なりあっていくのです。そんな感覚が体の中に湧き上がるほど、この一文は私たち読み手の心を揺さぶる力をもっています。凍った雪の冷たさが、さらに硬い大理石を引き合いに出すことによってもっと冷たい硬さを宿していると想像させ、冷たく張り詰めた空気の、その冷たさが一枚の硬い板にでもなってしまうほどなのだと信じさせてしまうのです。これほどまでに研ぎ澄まされた冒頭の一文は、そうそうお目にかかれるものではありません。仮に「冒頭の一文選手権」なるものがあったとしたなら、「雪渡り」の上位入賞は間違いないでしょう。

この物語は、人間の子どもの四郎とかん子が、白い狐の子の紺三郎と出会うところから始まります。ふとした拍子に紺三郎と会話を交わした四郎とかん子が、成り行きから入場券をもらって狐の幻燈会に行くことになります。この遣り取りがとても面白いのです。無邪気というか屈託がないというか、人間の子も狐の子も、お互いに相手を自分の中にするりと受け入れてしまうのです。「堅雪かんこ、しみ雪しんこ」の台詞に節をつけて歌い、台詞の一部分を少しずつ変化させながら進められる言葉の遣り取りが、読み手を楽しませてくれます。本来であれば心を通い合わせることなど出来るはずがない相手とでも、自然と心を通わせられると信じることが出来るような、そんな不思議な力にあふれている場面です。

比喩を比喩とも思わせないような巧みな情景の描写は、それを読んだ私たちをすぐに物語の場面に立たせるような強さをもっています。それに加えてリズミカルな言葉の運びには、読み手を知らず知らずのうちに登場人物の心情に寄り添わせる力を秘めています。「雪渡り」のなかに登場する「キックキックトントン、キックキック、トントン」のリズムに乗った足踏みはあまりにもよく知られているところですが、実際に足踏みをしてみなくても、言葉にするだけで物語の世界の楽しさが伝わってくるように思えます。このような情景描写とリズミカルな言葉の運びが織り成す相乗効果によって、私たちはいつの間にか賢治の作品世界に心を溶け込ませていくことができるのです。そんな魅力がすべての作品に散りばめられているのですから、作品によらず、つい何度でも手に取って繰り返し読んでしまうのです。そして、賢治の作品に触れた後にはなぜか空を見上げたくなります。それが昼であれ夜であれ、見上げた空に何があっても何もなくても、ふと笑顔になってしまうのは私だけでしょうか?

28.『注文の多い料理店』「雪渡り」 宮澤賢治著 新潮文庫 平成16年5月20日29刷

書評

書評